|

Mots-clés : antonio de benedetto, ecrivain, argentin, auteur

Antonio DI BENEDETTO

[ARGENTINE] (Mendoza, 1922 — Buenos Aires, 1986). Exil en Espagne. Journaliste, scénariste, nouvelliste (Mundo animal, 1953 ; Absurdos, 1978) et romancier (El pentágono/Annabella, 1955 ; El silenciero/El hacedor de silencio, 1964 ; Los suicidas, 1969 ; Sombras, nada más..., 1985). Influencé par le cinéma, alliant une parfaite technique et un langage épuré, il est le principal représentant de la littérature expérimentale des années 60. Son roman Zama (1956), dont l’action se déroule pendant l'époque coloniale « qui pourrait être lu comme un roman picaresque, est marqué d'une dimension mythique et poétique ; et les fables métaphoriques qui le rythment discrètement en livrent la clef. La décadence du héros porte en elle l'effritement de la domination espagnole en cette fin du XVIIIe siècle qui annonce les guerres d'lndépendance. Derrière le je se cache un nous ambigu. Dans cette méditation poétique sur l'inquiétude d'être nous pouvons voir, peut-être, par-delà l'Argentine du XVIIIe siècle, une recherche de lui-même, toujours renouvelée, d'un continent. » (Alice Raillard, La Quinzaine Littéraire, 1976).ANTHOLOLOGIES / REVUES : Nouvelles : « Málaga-Colombe », extrait de Absurdos (1978), traduit de l'espagnol par Laure Guille Bataillon dans Anthologie de la nouvelle hispano-américaine, Belfond, 1981 — « Nous volons », traduit de l'espagnol par Juan Marey, dans Europe n° 690, 1986.— Zama (Zama, 1956), roman, traduit de l'espagnol par Laure Guille-Bataillon. [Paris], Éditions Denoël, « Lettres Nouvelles », 1976, 244 p., épuisé — réédition : Éditions Denoël, « Arc-en-ciel », 1987, 10.06 €.— Absurdos, nouvelles, tirées du recueil Absurdos (1978), traduit de l'espagnol par Annie Morvan et Françoise Cambo-Timal. [Arles], Éditions Actes Sud, « Lettres latino-américaines », 1990, 132 p., 12.96 €.FILMOGRAPHIE : Chiquilines (1991), film de Mario A. Mittelman, d’après les nouvelles « Enroscado » d’Antonio Di Benedetto et « Un muchacho sin suerte » d’Alvaro Yunque.

Antonio Di Benedetto nació en Mendoza el 2 de noviembre de 1922. Luego de cursar algunos años de abogacía, se dedicó al periodismo. El gobierno de Francia lo becó para realizar estudios superiores en esa especialidad. Como periodista fue subdirector del diario "Los Andes", y corresponsal del diario "La Prensa".

En 1953 publicó su primer libro, Mundo animal, con el que inició su brillante carrera de escritor cuya cima fue la novela Zama, acaso una de las más grandes novelas de la literatura argentina.

Antonio Di Benedetto recibió numerosos premios y distinciones por su labor: el gobierno italiano lo condecoró como caballero de la Orden de mérito en 1969; en 1971 la medalla de oro de Alliance Française; en 1973 fue designado miembro fundador del Club de los XIII, y un año después recibió la Beca Guggenheim.

Di Benedetto ocupa un destacado lugar en la narrativa contemporánea argentina. Para ello lo acreditan su personalísimo estilo, su capacidad de crear personajes vivos, su facultad inventiva, su aguda captación sensorial y su activa intencionalidad poética de remodelador del mundo.

En Zama, alcanzó su culminación el realismo profundo de Di Benedetto; fuerte, cruel, incisivo, supera las apariencias de las cosas y acoge en su seno los productos de la más pura fantasía creadora.

En 1976, pocas horas después del golpe militar del 24 de marzo, Di Benedetto fue secuestrado por el ejército. "Creo nunca estaré seguro que fui encarcelado por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente. Pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosas de las torturas", diría años más tarde. Humillado, golpeado y destrozado anímicamente, fue excarcelado el 4 de septiembre de 1977 y se exilió en Estados Unidos, Francia y España. Regresó definitivamente a la Argentina en 1985. Murió víctima de un derrame cerebral el 10 de octubre de 1986 en Buenos Aires.

(fuentes: Graciela de Sola en el "Diccionario de la Literatura Argentina", de Pedro Orgambide y Roberto Yahni, publicado por Sudamericana; literatura.org)

esta página fue preparada con la colaboración de José Galán

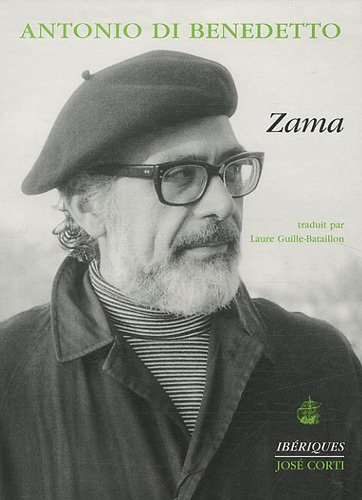

Zama

de Antonio Di Benedetto

Editeur : José Corti Editions

Parution : 3 Mars 2011

Il s’agit là du premier livre de Di Benedetto publié en France en 1976 chez Lettres Nouvelles, alors dirigées par Maurice Nadeau, et traduit du vivant de l’auteur par l’immense traductrice, Laure Guille-Bataillon, que nous reprenons ici.

Diego de Zama, obscur fonctionnaire du roi d’Espagne dans une colonie d’Amérique Latine, passe sa vie à attendre : attendre des nouvelles de sa femme, attendre son traitement toujours en retard, attendre une promotion, des jours meilleurs... Nous sommes à la fin du XVIII e siècle, et, dans ce monde colonial stratifié, Zama occupe une position ambiguë : reçu par le gouverneur, il est cependant presque toujours au bord de la misère.

Le temps passe, rythmé par des aventures amoureuses de plus en plus dérisoires, que seule justifie sa faim sexuelle jamais satisfaite. Devenu soldat mercenaire, il se voit accusé de trahison et condamné à mort.

Ecrit avec le détachement et l’élégance d’un Lope de Vega, ce roman, d’une sensibilité très moderne, cerne un personnage éternel : celui de l’homme latino-américain, sentimental et cruel, courageux et fanfaron, prêt à toutes les folies comme à toutes les lâchetés. Un naïf aussi, jamais vraiment sorti de l’enfance et poursuivant sans fin d’impossibles rêves.

source: http://www.jose-corti.fr/titresiberiques/zama_di_benedetto.htm

Mots-clés : antonio di benedetto, le silenciaire, ecrivains, argentins

Le Silenciaire

de Antonio Di Benedetto (Auteur), Bernard Tissier (Traduction)

Broché: 191 pages

Editeur : José Corti Editions (11 février 2010)

" "Être dans le bruit". Telle est la consigne, [...] "Le monde sera bruit ou ne sera pas" ", dénonce le narrateur-sans-nom, le silenciaire du roman. Du bruit, il dit encore qu'il asservit, qu'il corrompt l'être, qu'il est un instrument-de-non-laisser-être. Entre un monde voué au bruit et le protagoniste, le conflit est donc irréductible. Fuyant les bruits de la ville qui le persécutent jusque dans sa chambre, le narrateur-sans nom entraîne sa mère et son épouse dans la vaine et interminable quête d'un lieu inaccessible au son. Il a beau affirmer qu'à l'inverse de son grotesque et tragique ami Besarión il tient en bride aspirations et imaginations, qu'il s'acquitte des devoirs du foyer et du bureau, peu à peu les noeuds qui rattachent au quotidien se défont. Le champ de sa conscience tend à se rétrécir jusqu'à ne plus laisser entrer - paradoxalement - que ce dont il a une crainte obsessionnelle, à savoir les bruits. Enfermée dans une perception monomaniaque de la réalité, s'égarant dans des ratiocinations compulsives, sa raison s'altère et chancelle. Cependant, pour malade qu'elle soit, la conscience du narrateur-sans-nom reste une conscience rebelle aux prises - et en prise - avec le monde. Pour évoquer la longue chute de son triste héros, Benedetto bannit les artifices rhétoriques et les discours explicatifs ; il use d'une langue sobre, ne s'attachant qu'à l'essentiel, et d'une efficacité étonnante. Son écriture laconique, mordante, incisive, et qui ignore superbement les transitions de la narration traditionnelle, est par ailleurs d'une étonnante souplesse. Car la sobriété du style n'est point chétivité ; celui-ci est au contraire riche de nuances et se plie à toutes sortes de registres : familier, soutenu, descriptif, réflexif, voire, lyrique.

extrait

La grille donne directement sur l’étroit patio carrelé. J’ouvre la grille et me heurte au bruit. Je le cherche du regard, comme s’il était possible de déterminer sa forme et de mesurer sa vitalité. Il vient d’au-delà des chambres à coucher, d’un terrain vague que je n’ai jamais vu – arrière-fond d’une vaste maison qui émerge d’une rue voisine. Du seuil de la cuisine, ma mère me prévient : « Ç’a été comme ça toute la matinée. » Déconcerté, je m’enquiers : « Mais qu’est-ce que c’est ? – Ils ont amené un autobus, mis le moteur en marche, et ils le laissent tourner, alors il tourne… » Comme je n’ai plus mine de vouloir entrer, elle ajoute : « Ton oncle est venu. Il va manger avec nous. Il est en train de lire le journal. » Le soleil ruisselle sur la table de la salle à manger. Louer sa bonté appartient au rituel du déjeuner et passe pour aussi nécessaire que l’action de grâce. Mais pas moyen de procéder comme à l’accoutumée. Le bruit, continu, s’impose à nous plus que n’importe quel autre objet. « Comment savez-vous que c’est un autobus ? – J’ai demandé à ton oncle d’aller jeter un coup d’oeil. » Le frère se borne à un hochement de tête qui avalise l’information. Le pourquoi de la démarche est implicite : depuis que le bruit a commencé, elle s’énerve et s’agite et s’inquiète, par anticipation, pour le fils. Mon oncle opine : « Ça ne peut pas s’éterniser. Les autobus, ça va ça vient. » Le bruit, qui me comprime la tête, m’excite à répliquer : « ‘‘Ça va ça vient’’ ? Balivernes ! Vous ne vous rendez pas compte que cet autobus est différent, qu’il est encastré dans la maison ? Vous ne l’entendez pas, par hasard ? Évidemment vous n’allez pas en souffrir, vous n’habitez pas ici !…»

source: www.jose-corti.fr/titresiberiques

/silenciaire_di_benedetto.html#Ancre%20extrait

Le silenciaire de Antonio di Benedetto → plus

Absurdos

de Antonio Di Benedetto

Broché: 130 pages

Editeur : Actes Sud (10 août 1993)

Collection : Lettres latino-américaines

Parce qu'une toute petite fille semble le reconnaître à sa casquette, et qu'elle le désigne publiquement comme son père, un chef de gare se retrouve prisonnier de paysans vindicatifs. Ailleurs, un cheval fuit la foudre et s'en va mourir de faim, attelé aux brancards d'une charrette pleine de foin. Et ils sont tous à leur image, les héros d'Antonio di Benedetto, des humbles dont le destin a soudain bifurqué et pris une pente fatale. L'insensé et l'absurde hantent ces récits comme ils terrorisaient l'Argentine, dans les années terribles. L'imprévu règne en maître, l'innocence n'est d'aucune protection. Par une subtile perversion des paysages, la solitude et l'immensité de la pampa servent de toile de fond à des paraboles brèves et menaçantes, écrites avec brio, ourdies avec un art consommé du vertige.

L’aéroplane approche en toréant les airs.

En le voyant survoler les maisons blotties autour de la gare, les enfants s’enfuient en tous sens et les hommes s’arc-boutent sur leurs jambes afin de résister au tangage.

Mais déjà il est passé et se perd au-delà des collines.

Alors femmes et enfants se risquent à sortir, comme après l’averse. Et les voix masculines s’élèvent de nouveau.

– Peut-être que c’était Zanni, l’homme volant ?

– Mais non voyons. Zanni est en train de faire le tour du monde.

– Eh ben, et nous on est pas dans le monde peut-être ?

– Sûr qu’on y est, mais qui le sait, à part nous ?

Pedro Pascual, tout oreilles, se fie aux mieux informés : à son avis, cet aéroplane doit escorter le "train du roi".

Car Humberto de Savoie, prince de Piémont, s’il n’est pas encore roi, va, dit-on, le devenir à la mort de son père qui, lui, est roi pour de bon.

Et aujourd’hui même on a annoncé, paraît-il, la visite de ce prince, oui, dans ce pauvre petit coin de terre perdu au milieu des dunes.

Pedro Pascual veut tout voir pour tout raconter à sa femme en rentrant. Ah, si elle avait pu être là ! Pedro Pascual adore tout partager avec elle, depuis le maté du réveil jusqu’au moindre rire. Pas drôle d’être seul devant ce corralón*. Ce n’est pas qu’il soit sauvage, Pedro, mais il ne se sent pas à l’aise, voilà tout. Les gens de Mendoza se moquent de son accent de Cordoba.

Il fait semblant d’arrimer soigneusement les balles de foin. Dire qu’il s’occupe de tant de terres, les terres de son patron, bien sûr, et qu’il lui faut quand même charger cette herbe pressée en bottes pour que ses vaches n’aient pas faim !

Les mains qui attachent et rassemblent découvrent aussi des simples, fauchées en même temps que le foin : de quoi se soigner plus tard à la maison : perlilla, arnica, thé d’âne, myrte, bleuet… Il trie et compose les bouquets, et le mélange des senteurs évoque soudain le foyer, tout entier contenu dans une tasse aromatisée. Son odorat est captivé par l’intense parfum du thym, et Pascual essaie vainement de trouver ce qu’il lui rappelle, jusqu’à ce que… mais voyons, bien sûr, se dit-il : lui aussi c’est un roi, puisque c’est lui qui donne son odeur à toute la campagne.

Alors c’est ça, le train du roi ? Cette petite locomotive et ce wagon qui se donnent des grands airs ? Qui l’eût cru ! Et pourtant, les gens racontent…

Pedro Pascual est plongé dans ses pensées. Cet amoncellement de nuages d’un bleu indigo, qui assombrit peu à peu le ciel, l’inquiète. Il a l’impression d’avoir été trahi, c’est comme si on avait essayé de le distraire avec un jouet pendant qu’on faisait éclater l’orage dans son dos. Mais pourquoi ce malaise, cette angoisse ? La campagne n’a-t-elle pas besoin d’eau ? Certes, mais son champ à lui est tout là-bas, de l’autre côté de la Colline aux Crapauds.

La petite locomotive siffle en quittant la gare et Pedro Pascual se dit que c’est elle qui fait peur aux nuages. Ils tourbillonnent, partent dans l’autre sens, se fendent, comme éventrés par un formidable souffle. Le soleil mord de nouveau le sable brun et gris, et Pedro Pascual se sent maintenant comme éclairé de l’intérieur, car le front nuageux semble reculer et emporter son eau là où lui en a besoin.

Pedro Pascual revient sur terre. Il comprend tout : la petite locomotive était une sorte de remorqueur, une sorte de clown marchant à la tête d’un défilé de cirque. Le vrai "train du roi", ce train forcément différent de tous ceux qui fuient sur les rails, ce train à l’allure plus sérieuse s’en vient là-bas au loin.

Il n’est pas pareil, se dit Pedro Pascual. Et pourquoi donc ? Eh bien, parce sur le bouclier de protection il y a des écussons et deux drapeaux… Et quoi d’autre encore ? Parce qu’il paraît vide, avec ses stores baissés, et parce que personne ne regarde aux fenêtres, que personne ne monte ni ne descend. Il y a juste le conducteur, tout là-bas, et ici un surveillant, et sur les dalles en ciment du quai, un militaire au garde-à-vous qui salue. Il salue qui ?

La foule, jusqu’alors hésitante, se faufile à présent sur le quai sans que personne ne lui barre la route. Les enfants sont comme happés par ce qui ne se produit pas. Les hommes marchent de long en large, d’un pas pesant. Ils aimeraient faire du bruit mais leurs espadrilles sont silencieuses. Ils parlent d’une voix forte afin qu’on remarque leur bravoure, mais ne jettent pas un regard au train, faisant comme s’il n’existait pas.

Ce n’est que lorsque celui-ci s’éloigne qu’ils se mettent à contempler le wagon de queue tandis que fusent les commentaires : Pour sûr, c’était lui ! …

Avant que le train ne soit plus qu’un souvenir, voici qu’arrive dans son sillage le petit avion obséquieux, décidé à ne pas perdre ses traces.

Il va regretter, Pedro Pascual, sa curiosité, et le temps qu’il a perdu ; même s’il lui en reste bien peu pour se repentir.

A une heure de marche de la gare, alors qu’on ne trouve déjà plus d’enclos à chèvres, l’eau du ciel s’abat soudain sur lui, le poursuit, l’aveugle. Elle le ratatine, le renverse comme pour le précipiter au fond d’un puits. Elle l’intimide, ainsi mêlée aux éclairs dont la pureté n’a d’égal que la lame du plus redoutable acier.

Pedro Pascual quitte le banc de la charrette. Il ne voudrait pas abandonner son cheval mais les taillis sont si touffus que c’est à peine s’il peut lui-même se faufiler à quatre pattes. Avec humilité, et obéissant à un ordre qui n’a pas été formulé, l’animal reste sur le chemin, les flancs exposés au déluge.

Et brusquement, la chose se produit. Telle une flamme blanche, la foudre s’abat et embrase l’enchevêtrement de rameaux tordus qui protégeaient l’homme. Pedro Pascual brûle dans des hurlements. Un homme qui grille, ça fait du bruit.

A quelques mètres de là, le cheval, aveuglé par l’éclair, hennit de terreur et s’élance au galop dans la nuit, traînant derrière lui la pesante charrette pleine de foin, dont les roues s’enfoncent dans le sable mouillé sans même la ralentir.

Le jour se lève sur la plaine, mais pas dans les yeux de l’animal.

Toute la nuit il a fui. Somnolent et vaincu, il ralentit son pas, puis s’arrête. Le long des brancards, la charrette lui tiraille les côtes. Mais il tient bon. Il hoche la tête sous l’emprise d’un rêve. Un pique-bœuf picore dans le pré et tout en sautillant s’aventure audacieusement sur son échine, puis remonte jusqu’à sa tête. Le cheval se réveille, s’ébroue et l’oiseau volette autour de lui, révélant une gorge au duvet blanc, parure de cette petite boule brun et gris qui bientôt s’éloigne.

Le quadrupède écoute sa faim plus que sa fatigue. L’odeur d’herbe humide qui provient de la charrette lui chatouille les naseaux. Il frappe du sabot, s’arc-boute sur ses membres pour prendre son élan, et part à l’aventure.

Il hume l’air, après s’être orienté, mais là où il se trouve, pas le moindre indice, et le silence est si impérieux que l’animal s’abstient de hennir, comme s’il participait d’une surdité et d’un mutisme universels.

Le soleil frappe le sable, rebondit et s’enfonce dans sa gorge.

Boire, pour l’instant, n’est pas difficile car la pluie récente s’est logée au pied des caroubiers et leurs frondaisons la protègent d’une rapide évaporation.

L’odeur des gousses de caroubier réveille son instinct et lui rappelle sa première journée de faim désespérante, mais les épines lui écorchent la bouche.

Le crépuscule apaise cette journée, octroyant un répit à l’animal.

La lumière neuve lui fait découvrir une triple trace. Elle rejoint la charrette, s’embrouille, et repart. Elle a été laissée par les pattes traînantes du Juan Calado, ce tatou à la mini-robe en laine de verre. Les balles de foin auraient pu devenir son régal nocturne, voire même son garde-manger éternel, mais c’est bien trop haut pour ses courtes petites jambes. Et puis ce n’est sûrement pas bon, à en juger par le désarroi et la passivité du cheval aux yeux masqués. Il est là, faible et se consumant, incapable de répondre aux urgences de son estomac.

Une perdrix des fourrés se détache, elle éveille par ses piaillements une terreur qui, plus forte que la faim, commence à gagner l’animal entravé par la charrette. C’est que de cabriolants petits pumas approchent. La perdrix le sait ; le cheval, lui, l’ignore encore mais quelque chose au fond de lui l’avertit.

L’un noir, l’autre couleur de cannelle, les deux chats sauvages font semblant de se culbuter, roulent pelotonnés, se menacent d’une patte veloutée, se bousculent sans se faire mal, réservant leurs griffes pour la proie écervelée et ignorante qui est toute proche.

Les flancs soudain moites, l’animal s’enfuit au galop. Le bruit excessif qu’il provoque, ce bruit qui n’appartient pas au désert, effraie les pumas sans que l’ait cherché la bête de somme qui file vers les dunes.

Le sable est mouvant, mouvantes sont les courbes des dunes. Rien à voir avec la géométrie de la charrette aux lignes précises, qui s’efforce de les gravir.

Pourtant, tout en luttant contre le sable, l’animal reprend son souffle. Aveuglé et haletant, les fosses nasales obstruées, il ne cherche plus à se nourrir depuis longtemps, mais voici que son pied bute soudain, comme une fronde folle, contre une petite touffe rugueuse de chardons. La tête alors se penche, mais pas sous la fatigue, cette fois. Les lèvres s’avancent goulûment vers les tiges dures. On dirait de vrais morceaux de bois à avaler. L’estomac les accueille pourtant avec des gargouillements de bienvenue.

Un petit bouquet de coirons aux fleurs menues se niche au cœur des chardons. Et, prolongeant pour lui ce doux moment de revanche sur tant de famine, les coirons se mêlent un peu plus bas aux tendres tiges rampantes du telqui.

L’odeur d’une de ces plantes en annonce une autre, celle de l’eau. Rien pourtant n’en révèle la présence et l’animal, au matin suivant, se dirige de nouveau vers les "îlots" formés par les taillis qui généralement la retiennent.

Une mare trouble, sans reflet, une mare pourrie qui d’ici trois soleils n’existera plus, l’attire, l’attire encore, tel l’enclos bien-aimé.

Les "îlots" se sont peuplés de bêtes nomades et assoiffées : lorsqu’elles s’entre-déchirent, leur population diminue sans qu’ils soient jamais totalement désertés.

Le cheval s’effraie de ce voisinage braillard et querelleur, même si aucun animal ne s’en prend à lui. Tantôt il reste à distance, condamné au soleil de la nitrière, tantôt il se risque à mastiquer la piètre tige d’un genêt.

Des îlots surgit le lièvre. Le lapin y creuse son terrier. Le renard, oubliant sa haine de la lumière solaire, exhibe en pleine campagne la queue altière qui prolonge son corps efflanqué. Il n’y a de vie que dans les branches et elle provient des oiseaux. Mais voilà qu’eux aussi font silence : le puma approche, ce bandit au poil ras, ce fourbe qui semble tout petit vu de face mais dont l’arrière-train se déploie pour l’aider à mieux bondir.

Il ne cherche pas l’eau et ne dévorera pas le lapin. De loin, c’est le cheval qu’il a aperçu, seul et démuni. Il avance sous le vent.

Nez au vent, au contraire, s’en vient aussi une pouliche libre et sauvage, qui n’a jamais connu monture ni harnais. Elle se dirige vers les îlots, à la recherche du point d’eau.

La présence inattendue de l’étalon la fait hennir de plaisir, et le cheval, prisonnier de ses brancards, tourne la tête pour essayer de la voir, ne réussissant qu’à lever un essaim de mouches. Parvenue à quelques mètres de lui, la jument adopte un petit trot fier et finit par exhiber, tout offerte, sa longue crinière et son corps plein de vigueur.

Le cheval sent renaître l’appétit de la chair. Puisqu’elle a remis sa soif à plus tard, lui-même peut bien surmonter sa déchéance physique. Il approche. Charrette et cheval approchent. La femelle se méfie de ce déplacement monstrueux, elle ne comprend pas pourquoi cette chose avance en même temps que la bête. Elle se cabre, se dérobe au rapprochement des têtes qu’il essaie de susciter, telles d’étranges et ataviques prémices.

Excitée et craintive elle gambade, s’enivre de l’ardente frénésie qui la parcourt. Etourdie, émue, insouciante, elle relâche sa méfiance farouche et sous le premier assaut, le premier coup de griffe du puma, roule à terre dans un hennissement de terreur.

Comme meurtri dans sa propre chair, comme poursuivi lui-même par le fauve qui saigne à présent sa femelle, le cheval s’engage dans une course folle, vite transformée en pénible progression à travers la sablière.

Trop bref est le sable pour sa terreur. Déjà les sabots s’enfoncent dans les salins marécageux. Une adhérence, une attraction semble le happer vers le centre de la terre. Il lui faut s’en extraire, mais c’est pour se retrouver dans la plaine blanche, à peine mouchetée çà et là par le salpêtre.

Il rassemble ses forces avant de repartir, mâchant de la vidrière, cette fille solitaire du salpêtre, une tige haute de deux mètres qu’enveloppe, comme un lange autour d’un bâton, une feuille pareille à du papier.

Plus loin, il traque les odeurs. Il hume avec avidité. Capte dans l’air quelque chose qu’il poursuit d’un pas d’invalide avant d’en perdre la trace et de s’égarer lui-même.

Il respire maintenant un parfum d’herbe, une herbe d’enclos, épaisse et juteuse. Il hume, mâche son frein comme s’il broutait son pré. Il renifle, rumine et tourne en rond pour essayer d’atteindre ce qu’il s’imagine mâcher. Il sent l’odeur du foin amassé dans la charrette et, enfiévré, poursuit ce qu’il traîne derrière lui. Il tourne en une ronde mortelle. La charrette creuse un sillon, s’embourbe, empêchant l’animal d’avancer. Il tire, bombe le poitrail, patine. Son dernier souffle de vie s’épuise.

Il est si desséché, si maigre, que plus tard, le lendemain, ou le lendemain du lendemain, comme il ne pèse plus rien, le poids des balles de foin fera basculer la charrette en arrière.

Les brancards se dressent maintenant vers le firmament et le squelette, vaincu, reste suspendu en l’air.

Là-bas accourt le vautour à la robe noire, celui qui jamais ne mange seul.

Un mois de septembre

Délavée est la charrette, délavés aussi les os, non tant par la pluie que par les émanations corrosives et purificatrices du salpêtre.

Eparpillés sur le sol, les os ne sont plus que ruines, la cage formée autrefois par la peau a disparu. Mais à l’extrémité des brancards, le cuir des harnais en s’enroulant a formé un sac qui retient, bouche béante, le long crâne à demi pelé.

Au-dessus de ces ruines, la vie poursuit son cours, cherche les moyens d’assurer sa subsistance sous la forme d’une bande de perruches bleues, un bleu profond pour les mâles, un blanc à peine teinté de bleu ciel pour les femelles.

Sous la forme, aussi, d’un couple de pigeons ramiers qui a fui la sécheresse du nord. De là-haut, ils ont aperçu l’attirante floraison des arbustes résineux qui ponctuent de taches jaunes les collines de l’ouest.

La petite pigeonne au frais plumage brun comprend cependant qu’elle ne pourra y déposer son maternel fardeau. Elle remarque alors là-bas, au milieu de la dense aridité de la nitrière, la charrette qui va lui servir de perchoir inespéré et de refuge. En descendant elle trace deux cercles dans l’air et roucoule afin d’avertir le mâle. Celui-ci refuse de la suivre. Il continue sa route et la famille se défait.

Peu importe, car la mère a trouvé un nid parfait pour pondre ses œufs. Comme une main qui se creuse pour recevoir de l’eau ou des graines, la tête renversée du cheval aveugle accueille en sa profondeur la douce oiselle. Et lorsque naîtront les oisillons, elle deviendra boîte tout emplie de trilles.

source: http://www.actes-sud.fr

Caballo en el salitral

El aeroplano viene toreando el aire.

Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la estación, los chicos se desbandan y los hombres envaran las piernas para aguantar el cimbrón.

Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte. Los niños y las madres asoman como después de la lluvia. Vuelven las voces de los hombres:

¿Será Zanni..., el volador?

No puede. Si Zanni le está dando la vuelta al mundo.

¿Y qué, acaso no estamos en el mundo?

Así es; pero eso no lo sabe nadie, aparte de nosotros.

Pedro Pascual oye y se guía por los más enterados: tiene que ser que el aeroplano le sale al paso al "tren del rey".

Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte, no es rey; pero lo será, dicen, cuando se le muera el padre, que es rey de veras.

Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los medanales.

Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. Mejor si estuviera acá. A Pedro Pascual le gusta compartir con ella, aunque sea el mate o la risa. Y no le agrada estar solo, como agregado a la visita, delante del corralón. No es hosco; no está asentado, no más: los mendocinos se ríen de su tonada cordobesa.

Se refugia en el acomodo de los fardos. Tanta tierra, la del patrón que él cuida, y tener que cargar pasto prensado y alambrado para quitarle el hambre a las vacas. Las manos que ajustan y cinchan dan con los yuyos que han segado en el camino: previsión medicinal para la casa. Perlilla, tabaquillo, té de burro, arrayán, atamisque... Mueve y ordena los manojos y la mezcla de fragancias le compone el hogar, resumido en una taza aromática. Pero se adueña del olfato la intensidad del tomillo y Pedro Pascual quiere compararlo con algo y no acierta, hasta que piensa, seguro: "...este es el rey, porque le da olor al campo".

¿Eso, el tren del rey? ¿Una maquinita y un vagón dándose humo ? No puede ser; sin embargo, la gente dice...

Pedro Pascual desatiende. Lo llama esa carga de nubes azuladas, bajonas, que están tapando el cielo. Se siente como traicionado , como si lo hubieran distraído con un juguete zampándole por la espalda la tormenta. No obstante, ¿por qué ese disgusto y esa preocupación? ¿No es agua lo que precisa el campo? Sí, pero... su campo está más allá de la Loma de los Sapos.

La maquinita pita al dejar de lado la estación y a Pedro Pascual le parece que ha asustado las nubes. Se arremolinan, cambian de rumbo, se abren, como rajadas, como pechadas por un soplido formidable. El sol recae en la arena gris y amarronada y Pedro Pascual siente como si lo iluminara por dentro, porque el frente de nubes semeja haber reculado para llevarle el agua adonde él la precisa.

Ahora Pedro Pascual se reintegra al sitio donde está parado. Ahora lo entiende todo: la maquinita era algo así como un rastreador, o como un payaso que encabeza el desfile del circo. El "tren del rey", el tren que debe ser distinto de todos los trenes que se escapan por los rieles, viene más serio, allá al fondo.

Es distinto, se dice Pedro Pascual. Se da razones; porque en el miriñaque tiene unos escudos, y dos banderas. . . ¿Y por qué más? Porque parece deshabitado, con las ventanillas caídas, y nadie que se asome, nadie que baje o suba. El maquinista, allá, y un guarda, acá, y en las losetas de portland de la estación un milico cuadrado haciendo el saludo, ¿a quién?

La poblada, que no se animaba, se cuela en el andén y nadie la ataja. Los chicos están como chupados por lo que no ocurre. Los hombres caminan, largo a largo, pisan fuerte, y harían ruido si pudieran, pero las alpargatas no suenan. Se hablan alto, por mostrar coraje, mas ni uno solo mira el tren, como si no estuviera.

Después, cuando se va, sí, se quedan mirándole la cola y a los comentarios: "¡ Será ! . . . "

Antes que el tren sea una memoria, llega de atrás el avioncito obsequioso, dispuesto a no perderle los pasos.

Tendrá que arrepentirse, Pedro Pascual, de la curiosidad y de la demora; aunque poco tiempo le será dado para su arrepentimiento.

A una hora de marcha de la estación, donde ya no hay puestos de cabras, lo recibe y lo acosa, lo ciega el agua del cielo. Lo achica, lo voltea, como si quisiera tirarlo a un pozo. Lo acobarda, le mete miedo, trenzada con los refusilos que son de una pureza como la de la hoja del más peligroso acero.

Pedro Pascual deja el pescante. No quiere abandonar el caballito; pero el monte es achaparrado y apenas cabe él, en cuclillas. El animal humilde, obediente a una orden no pronunciada, se queda en la huella con el chaparrón en los lomos.

Entonces sucede. El rayo se desgarra como una llamarada blanca y prende en el alpataco de ramas curvas que daban amparo al hombre. Pedro Pascual alcanza a gritar, mientras se achicharra. Ruido hace, de achicharrarse.

El caballo, a unos metros, relincha de pavor, ciego de luz, y se desemboca a la noche con el lastre del carro y el pasto que le hunde las ruedas en la arena y en el agua, pero no lo frena.

Clarea en el bajo, mas no en los ojos del animal.

Ha huido toda la noche. Afloja el paso, somnoliento y vencido, y se detiene. El carro le pesa como un tirón a lo largo de las varas; sin embargo, lo aguanta. Cabecea un sueño. La pititorra picotea la superficie del pasto y a saltitos lleva su osadía por todo el dorso del caballo, hasta la cabeza. El animal despierta y se sacude y el pajarito le vuela en torno y deja a la vista las plumas blancas del pecho, adorno de su masa gris pardusca. Después lo abandona.

El cuadrúpedo obedece al hambre, más que a la fatiga. El pasto mojado de su carga le alerta las narices. Hunde el casco, afirma el remo, para darse impulso, y sale a buscar.

Huele, tras de orientarse, si bien donde está ya no hay ni la huella que ayuda y el silencio es tan imperioso que el animal ni relincha, como si participara de una mudez y una sordera universales.

El sol golpea en la arena, rebota y se le mete en la garganta.

No es difícil todavía beber, porque la lluvia reciente se ha aposentado al pie de los algarrobos y el ramaje la defiende de una rápida evaporación.

El olor de las vainas le remueve el instinto, por la experiencia de otro día de hambre desesperada, pero el algarrobo, con sus espinas, le acuchilla los labios.

El atardecer calma el día y concede un descanso al animal.

La nueva luz revela una huella triple, que viene al carro, se enmaraña y se devuelve. La formaron las patitas, que apenas se levantan, del pichiciego, el Juan Calado, el del vestido trunco de algodón de vidrio. El pasto enfardado pudo ser su golosina de una noche; estacionado, su eterno almacén. Muy elevado, sin embargo, para sus cortas piernas.

Muy feo, además, como indicio del desamparo y la pasividad del caballo de los ojos impedidos. Ahí está, débil, consumiéndose, incapaz de responder a las urgencias de su estómago.

Una perdiz se desanuda del monte y levanta con sus pitidos el miedo que empieza a gobernar, más que el hambre, al animal uncido al carro. Es que vienen volteando los yaguarondíes. La perdiz lo sabe; el caballo no lo sabe, pero se le avisa, por dentro.

Los dos gatazos, moro el uno, canela el otro, se tumban por juego, ruedan empelotados y con las manos afelpadas se amagan y se sacuden aunque sin daño, reservadas las uñas para la presa incauta o lerda que ya vendrá.

El caballo se moja repentinamente los ijares y dispara. El ruido excesivo, ese ruido que no es del desierto, ahuyenta a los yaguarondíes, si bien eso no está en los alcances del carguero y él tira al médano.

La arena es blanda y blandas son las curvas de sus lomadas. Otra, de rectas precisas, es la geometría del carro que se esfuerza por montarlas.

Sin embargo, en esa guerra de arena tiene un resuello el animal. Ofuscado y resoplante, tupidas las fosas nasales, no ha sondeado en largo rato en busca de alimento, pero el pie, como bola loca, ha dado con una mancha áspera de solupe. La cabeza, por fin, puede inclinarse por algo que no sea el cansancio. Los labios rastrean codiciosos hasta que dan con los tallos rígidos. Es como tragarse un palo; no obstante, el estómago los recibe con rumores de bienvenida.

El ramillete de finas hojas del coirón se ampara en la reciedumbre del solupe y, para prolongar las horas mansas del desquite de tanta hambruna, el coirón comestible se enlaza más abajo con los tallos tiernos del telquí de las ramitas decumbentes.

El olor de una planta ha denunciado la otra, mas nada revela el agua, y el animal retorna, con otro día, hacia las "islas" de monte que suelen encofrarla.

Un bañado turbio, que no refleja la luz, un bañado decadente que morirá con tres soles, lo retiene y lo retiene como un querido corral.

Las islas y las isletas se pueblan de sedientos animales en tránsito; disminuye su población cuando unos se dañan a otros, sin llegar a vaciarse.

El caballo se perturba con la vecindad vocinglera y reñidora, aunque nadie, todavía, se ha metido con él. Un día guarda distancia, condenándose al sol del arenal; al otro se arriesga y puede roer la miseria de la corteza del retamo.

De las islas se suelta la liebre. Ahonda su refugio el cuye. El zorro prescinde de su odio a la luz solar y deja ver a campo abierto su cola ampulosa detrás del cuerpo pobrete. Sólo en el ramaje queda vida, la de los pájaros; pero ellos también se silencian: viene el puma, el bandido rapado, el taimado que parece chiquito adelante y crece en su tren trasero para ayudar el salto.

No busca el agua, no comerá conejos. Desde lejos ha oteado en descubierto el caballo sin hombre. Se adelanta en contra del viento.

A favor, en cambio, tiene el aire una yegua guacha, libre, que no conoció jamás montura ni arreo alguno. Acude a las islas, por agua.

La inesperada presencia del macho la hace relinchar de gozo y el caballo en las varas vuelca la cabeza como si pudiera ver, armando sólo un revuelo de moscas. En los últimos metros, la yegua presume con un trotecito y al final se exhibe, delante, cejada, con sus largas crines y su cuerpo sano.

En el caballo resucita el ansia carnal. Si ella postergó la sed, él puede superar la declinación física.

Se arrima, se arriman él y su carro. La hembra desconfía de ese desplazamiento monstruoso, no entiende cómo se mueve el carro cuando se mueve el macho. Corcovea, se escurre al acercamiento de las cabezas que él intenta, como un extraño y atávico parlamento previo.

Brinca ella, excitada y recelosa; se aturde por el ímpetu cálido que la recorre. Y aturdida, conmovida, descuidada, depone su guardia montaraz y rueda con un relincho de pánico al primer salto y el primer zarpazo del puma.

Como herido en sus carnes, como perseguido por la fiera que está sangrando a la hembra, el caballo enloquece en una disparada que es traqueteo penoso rumbo adentro del arenal.

Corta fue la arena para el terror. La uña pisa ya la ciénaga salitrosa. Es una adherencia, un arrastre que pareciera chuparlo hacia el fondo del suelo. Tiene que salir, pero sale a la planicie blanca, apenas de cuando en cuando moteada por la arenilla.

Gana fuerzas para otro empujoncito mascando vidriera, la hija solitaria del salitral, una hoja como de papel que envuelve el tallo alto de dos metros igual que si apañara un bastón

Más adelante persigue los olores. Huele con avidez. Capta algo en el aire y se empeña tras de eso, con su paso de enfermo, hasta que lo pierde y se pierde.

Ahora percibe el olor de pasto, de pasto pastoso, jugoso, de corral. Lo ventea y mastica el freno como si mascara pasto. Masca, huele y gira para alcanzar lo que imagina que masca. Está oliendo el pasto de su carro, persiguiendo enfebrecido lo que carga detrás. Ronda una ronda mortal. El carro hace huella, se atasca y ya no puede, el caballejo, salir adelante. Tira, saca pecho y patina. Su última vida se gasta.

Tan sequito está, tan flaco, que luego, al otro o al otro día, como ya no gravita nada, el peso de los fardos echa el carro hacia atrás, las varas apuntan al firmamento y el cuerpo vencido queda colgado en el aire.

Por allá, entretanto, acude con su oscura vestimenta el jote, el que no come solo.

Un setiembre

Lavado está el carro, lavados los huesos, más que de lluvia, por las emanaciones corrosivas y purificadoras del salitre.

Ruina son los huesos, caídos y dispersos, perdida la jaula del pellejo. Pero en una punta de vara enredó sus cueros el cabezal del arreo y se ha hecho bolsa que contiene, boca arriba, el largo cráneo medio pelado.

Sobre la ruina transcurre la vida, a la búsqueda de la seguridad de subsistencia: una bandada de catitas celestes, casi azules los machos, de un blanco apenas bañado de cielo las hembras.

Con ellas, una pareja de palomas torcazas emigra de la sequía puntana. Ya descubren, desde el vuelo, la excitante floración del chañar brea, que anchamente pinta de amarillo los montes del oeste.

Sin embargo, la palomita del fresco plumaje pardo comprende que no podrá llegar con su carga de madre. Se le revela, abajo, en medio de la tensa aridez del salitral, el carro que puede ser apoyo y refugio. Hace dos círculos en el aire, para descender. Zurea, para advertir al palomo que no lo sigue. Pero el macho no se detiene y la familia se deshace.

No importa, porque la madre ha encontrado nido hecho donde alumbrar sus huevos. Como una mano combada, para recibir el agua o la semilla, ]a cabeza invertida del caballito ciego acoge en el fondo a la dulcísima ave. Después, cuando se abran los huevos, será una caja de trinos.

|

| de "El cariño de los tontos", de Antonio Di Benedetto. 1961. © Herederos de Antonio Di Benedetto. |

|

Calendrier

Juin 2011

| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |

|---|

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

|

Derniers commentaires

→ plus de commentaires