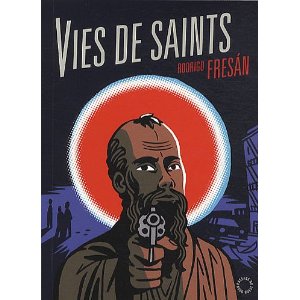

Editeur : Passage du Nord-Ouest (20 août 2010)

Collection : TRAD CONTEMPO

« Signe de croix exécuté, passeport tamponné, c’est au petit matin que le Chasseur de saints - le dernier de sa lignée - quitte le Vatican sous les fientes des pigeons de la place Saint-Pierre. Il n’a pas de temps à perdre, progresse parmi diverses aberrations de la nature : des bonnes sœurs, des Japonais, des canettes vides de boissons cancérigènes, des seringues contaminées, des stands d’ustensiles sacrés tenus par des sicaires. Sa mission : résoudre le mystère qui unit la ville errante de Canciones Tristes, Andy Wharol et le serial killer Sebastián Coriolis aux manuscrits de Qumrân, à J. R. Oppenheimer, à Marilyn Monroe et à Sélène, la gamine tortue ninja. »

Raconter des histoires terrestres, la plus part surnaturelles, mais en utilisant le langage religieux de la Bible était, comme on peut le lire dans la note finale de ce livre surprenant, l’intention déclarée de Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963). Le résultat forme un ensemble de récits s’imbriquant les uns dans les autres, centrés sur des personnages qu’on croirait tout droit sortis d’une version psychologique – car leurs handicaps sont mentaux, pas physiques – du film Freaks, de Tod Browning, pour finir par constituer un roman mutant, extraterrestre, à mi-chemin entre le roman déconstruit et le livre de contes radioactif. Un livre qui par sa thématique extravagante (les élucubrations de plusieurs représentations anthropomorphes de Jésus-Christ, c’est-à-dire de Dieu, et d’un chasseur de saints hallucinés) pourrait faire penser à une version parodique et corrosive du Code da Vinci s’il ne lui était antérieur de plusieurs années. Un livre où l’existence d’un Être supérieur est une question sans intérêt face à la valeur de Dieu comme personnage et comme « machine narrative », un Deus ex machina dont la force symbolique est si forte qu’elle autorise l’attaque la plus égrillarde et la plus crue. Un livre inclassable, conceptuellement et stylistiquement baroque, dont les principes formels se rattachent, comme nous le verrons plus loin, au postmodernisme, mais qui, de par ses caractéristiques propres, occupe une place à part au sein de l’œuvre, en soi-même étrange et provocatrice, de Fresán. Le complexe et foisonnant univers fresanien y est un référent essentiel et, comme cela est expliqué à la fin, nous pouvons découvrir dans ses pages de nombreuses clés pour l’aborder : on y trouve la préfiguration du roman Mantra, la création de la ville errante de Canciones Tristes, déjà présente dans Esperanto, on y retrouve la Fondation et le rockeur La Roca, connus depuis le magnifique recueil de nouvelles L’Homme du bord extérieur, mais comme nous n’avons pas pu confronter cette nouvelle édition avec la première, datant de 1993, nous ne pouvons pas savoir quelles apparitions sont là depuis le début et lesquelles font partie des « inserts » que l’auteur reconnaît avoir glissés a posteriori (ce qu’il a fait aussi dans la deuxième édition de L’Homme du bord extérieur ou la quatrième édition, française, de La Vitesse des choses.)

Vies de saints est, avec Mantra et Esperanto, une des œuvres majeures de Fresán, ce qui revient à dire de toute la littérature en langue espagnole récente. Cumulant l’ambition démesurée et vitriolée de Mantra, la désolation et la musique d’Esperanto, Vies de saints est un collage de cauchemars, débordant de ces trouvailles dont Fresán a le secret : « Le monde des autres a disparu, comme le nitrate de ces films muets où tous les personnages trébuchent et courent derrière quelque chose dont ils ne savent pas bien ce que c’est. » « Au début était le Verbe et le Verbe était croire. » « Il me dit […] de lui demander ce que je voulais. Je lui demandai si Dieu existe. Il me répondit que l’important n’était pas que Dieu existe mais que ce soit un grand personnage. Je lui rétorquai que ce n’était pas une réponse. Il me répondit que si j’y réfléchissais un peu, ma question n’était pas non plus une question. » Dans un passage, un des personnages fait allusion à la condition fragmentaire de toutes les histoires, et de toute narration possible. Disons que, à mi-chemin entre le roman choral et le livre de nouvelles entrecroisées, Vies de saints est un grand balbutiement, où le bégaiement consiste non en la répétition de mots mais en la reproduction de boucles stylistiques, en omettant les interjections. L’auteur a recours à des éléments syntaxiques et sémantiques « samplérisés », qui donnent une consistance homogène à son style. Fresán crée ainsi (rendant au passage hommage à l’un de ses maîtres, Burroughs) une poétique dont il applique l’esthétique non seulement au récit mais à la narration même. Comme l’a écrit Carmen África Vidal, dans le récit postmoderne « le texte finit par être un objet sans vecteur […] c’est une production, un résultat qui paradoxalement se trouve en état de flux constant, complètement dépourvu de centre ou d’origine […], un cumul de fragments apparaît, une série discontinue, rien ne reste définitivement, seulement le devenir essentiel du fragment ». (Vers une pataphysique de l’espoir. Réflexions sur le roman postmoderne, université d’Alicante, 1990, p. 39.) À ce propos, les allusions à la nécessité d’un mouvement perpétuel sont suffisamment révélatrices de cette condition de « flux constant » du texte fresanien, même si plus que de flux conscient on pourrait parler de « flux d’inconscience » : plus Artaud que Woolf. Mais le postmodernisme, dans Vies de saints, ne se limite pas aux aspects formels. Le livre est truffé d’innombrables anecdotes égrillardes et de désopilantes scènes d’un surréalisme seulement comparable à celui de Greg Saunders, qui pourraient amener certains lecteurs à penser que Fresán devrait consulter un psychiatre (ou un psychanalyste), mais les choses ne sont pas si simples. Rien dans ce réalisme hallucinogène n’est désorganisé. Le genre de folie de ce livre, comme d’autres de Fresán, n’est pas une névrose mais une psychopathie : c’est un esprit froid qui programme ces implacables et sérieuses énormités, avec une cosmovision très cruelle de l’humanité, dans la lignée de Ballard. Même chose pour l’apparent chaos de références. Les livres de Fresán sont une caisse de résonance de la culture pop de son époque : musique, paroles et images rock, séries B, films en noir et blanc et en technicolor, littérature pulp et bonne science-fiction, pop-art, mythes créés ou sacralisés. Toute cette globalisation iconographique entre dans l’œuvre de Fresán – et c’est ce qui le distingue des autres écrivains – consciemment et joyeusement, il savoure l’examen de ces matériaux dont la frivolité contraste avec le naturel mélancolique et un peu fataliste de l’auteur. Fresán est « actuel » et fashion par légitime défense, pour ne pas se laisser vaincre par l’accablement et éviter d’écrire vingt suites au Livre de l’intranquillité de Pessoa ; comme le fait remarquer C. África Vidal, dans le roman postmoderne la tragédie n’est pas bien vue, et son absence est vécue comme un « déchirement » (op. cit., p. 41). Il est préférable d’adopter la poétique de Burroughs et de faire de la littérature un lieu où reconnaître la dissolution du monde et la volonté de « le reconstruire en constructeur absurde, décadent, parodique ou personnel, mais, en tout cas, créatif » (Ibab Hassan, The Dismemberment of Orpheus, Oxford University Press, New York, 1971, p. 98). Cette tension entre le métaphysique et le banal, cette conception microscopique du grand, rend l’écriture de Fresán unique, son discours sait opérer le miracle de faire alterner des éléments très dangereux sans brusquerie ni interruption, en aiguisant leurs arêtes avec ironie. L’agilité proverbiale de ces pages éblouit le lecteur, qui saute le plus naturellement du monde d’une image théologique à une autre de dessin animé, sans marquer de différences stylistiques. Fresán est le summum de la postmodernité, certes, mais sa frivolité est contrebalancée, son irrévérence est solennelle et son ironie triste, ce qui nous oblige, nous, lecteurs, à regarder au-delà de ce qui nous est raconté, pour découvrir ce qu’il veut nous dire. Comme Ronald Sukenick dans The death of the novel (1969), Fresán croit qu’il faut faire des livres ludiques mais, contrairement à lui, il ne pense pas que cela exclue la possibilité d’une « grande œuvre ». Sa façon d’unir ces deux extrêmes est claire : parler de façon ludique des choses profondes et graves qu’il veut aborder. Et ce que souhaite évoquer ici Fresán, de façon déguisée mais pas cachée, est peut-être la rapacité de l’être humain, capable de monter en grade dans une Église pour satisfaire non sa foi mais sa soif de pouvoir. Peut-être veut-il nous dire aussi que l’histoire humaine n’est qu’apparence, notre vie bruit et fureur, et tout pouvoir – terrestre ou divin – un assassinat. Des sujets presque shakespeariens, très sérieux, des chansons tristes que Fresán ne peut ni ne veut raconter d’une autre façon. Et c’est très bien comme ça.

source: www.lekti-ecriture.com/editeurs/Vies-de-saints.html

Derniers commentaires

→ plus de commentaires