29 janvier 2010

La galerie Martel (Paris) propose une exposition à la mesure du talent virtuose de dessinateur en blanc et noir ou, parfois, en couleurs de José Muñoz. Mémoire vivante de la BD argentine, il se livre dans un entretien-bilan et revient sur son parcours, ayant la ville de Buenos Aires pour épicentre. Où il a connu de grands maîtres tels que Breccia, Oesterheld, Pratt ou Solano López…

![]()

Carlos Gardel, la voix de l’Argentine T1 et T2, la deuxième partie venant d’être publiée (Futuropolis), vous permettent-ils de donner, avec Carlos Sampayo, votre vision de ce que l’on pourrait qualifier d’une certaine mythologie argentine ?

Oui. C’est le mythe principal de la ville de Buenos Aires dans laquelle je suis né. Nous considérons, je considère Carlos Gardel, même si ce n’est pas très original, mais vrai pourtant, comme un oncle que je n’ai pas connu. L’ombre de Gardel, la lumière de Gardel se déplacent, se promènent dans notre paysage intérieur, dans le paysage de la ville. L’ombre de Gardel emporte aussi l’ombre de ma mère et de mon père, qui étaient jeunes quand Gardel chantait. Car ils ont vécu dans cette ville de Buenos Aires exotique, de légende, de la construction du tango, d’une certaine dignité des travailleurs. Ça, c’est après, dans les années 1940. Gardel, ce sont les premiers trente ans du XXe siècle. C’est une figure centrale de la construction du tango, en rapport avec le mélange de l’immigration européenne, africaine, avec les autochtones de l’Argentine. Ils ont produit un résultat qui s’appelle le tango… On peut aussi rajouter dans ce cosmopolitisme forcené argentin la grosse composante dans le tango ou la BD des élans créatifs italiens, espagnols, polonais, français. Ainsi, dans l’école du dessin, qui est ma préoccupation principale, il y a la clarté joyeuse des Italiens, qui sont plus séducteurs et diurnes. Et le côté « noirceur » des Espagnols, qui sont plus séducteurs et nocturnes… Tandis que Gardel a été le premier chanteur du tango narratif. Il a commencé en 1917, à chanter Mi Noche triste, dans un théâtre qui s’appelait l’Esmeralda. Or, il se trouve que j’ai un petit appartement à 300 mètres de là, dans la rue Esmeralda. Mon désir, notre désir avec Sampayo, étant de rentrer, à travers les dessins et les mots, dans le paysage de la jeunesse de mes ancêtres. Dans un des processus centraux de la construction de la ville, à travers le tango argentin.

- Portrait de Carlos Gardel

- © José Muñoz.

Peut-on dire que vous qui, jeune, avez été attiré par la culture nord-américaine, notamment le jazz et Billie Holiday, vous revenez, à une époque de plus grande maturité, au tango et à Gardel ? Est-ce une façon, à distance aujourd’hui de votre pays d’origine, de renouer avec lui ?

En effet, quand j’habitais là-bas et que j’étais un jeune adolescent d’une famille très tango, l’évidence de la ville de Buenos Aires, la réalité de mon enfance et adolescence ont provoqué un rejet envers le tango, la pression de ma famille. Alors je suis passé du côté nord-américain et du Rock’n’roll naissant : Little Richard, Bill Haley, etc. Ce fut, comme on dit, ma première réaction identitaire contre la famille. Après, je suis néanmoins retourné au quartier, renouant avec les ombres de mes ancêtres. C’était une réaction identitaire naissante inévitable. Je me suis éloigné. Et, à ce moment-là, je considérais mon entourage comme pas très exotique. Nous étions, semblablement à Sampayo et aux garçons de l’époque, un peu « colonisés » par le paysage physique et mental de la narration nord-américaine, par le cinéma nord-américain et européen. Nous vivions par l’écran, à travers le cinéma ou les planches de la BD étrangère. Celle que nous pratiquions empruntait plutôt aux thèmes narratifs nord-américains et européens. Nous étions plutôt cosmopolites et éloignés de la réalité réelle. Mais, maintenant, je peux dire que, après trente-cinq ans de vie hors de ma ville natale, mon souvenir de l’époque, mon enfance et mon adolescence sont devenus exotiques. Alors je peux les toucher avec ma plume. Parce que j’aime l’exotisme !

- José Muñoz, en couleurs

- © José Muñoz.

Ce n’est pas la première fois que vous traitez le sujet. Car, en 1984, pour Futuropolis première mouture d’Étienne Robial, vous avez illustré le portfolio Tango y Milonga…

Oui. C’était notre première approche consciente pour Sampayo et moi de cette ville de Buenos Aires mythique. Nous commencions déjà à mythifier notre passé et, aussi, du fait de la douleur immense de la connerie militaire et criminelle, nous cherchions désespérément à trouver une explication dessinée. Le dessin touche, les mots mentionnent et, des fois, touchent aussi ! Donc, nous employions des mots touchants et des dessins touchants, pour nous toucher et nous redéfinir. Pour redécouvrir, dans notre cosmopolitisme exagéré, à ce moment-là, un peu l’origine primordiale de notre conscience. Ce fut donc Buenos Aires, le blanc et noir, le tango, les moustachus. Et Billie Holiday, dont nous avons parlé auparavant. Vous voyez, je suis un dessinateur plutôt connu pour son blanc et noir, constituant 85 % de ma production. Alors, le blanc de Buenos Aires, c’est Carlos Gardel, le noir de l’Amérique du Nord, c’est Billie Holiday : blanc et noir, tango et jazz, lumière et ombre ! Avec Sampayo, nous avons trouvé également un chemin pour nous déplacer, pour tolérer la vie et pour dessiner notre propre chemin.

Pouvez-vous nous parler maintenant de l’exposition de vos œuvres à la galerie Martel ? Qu’allons-nous y voir, Gardel et d’autres choses ?

Il y aura des fenêtres sur mon passé de dessinateur, plutôt dans ma période européenne. Ce qui veut dire à partir du commencement des années 1970-1974 jusqu’à aujourd’hui. Tout le côté nord-américain, new-yorkais, mais pas seulement. Nous avons choisi les États-Unis, l’Argentine, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et des morceaux de l’Europe. Entre autres, dans les dix ou quinze dernières années, tout le travail que j’avais fait sur la Pampa et Buenos Aires. Y compris ce que vous avez mentionné : Tango y Milonga. Tout le côté, disons, exotique argentin de ce cosmopolite diplômé que je suis. Il y aura encore, au moins, quatre ou cinq fenêtres d’inédits de la vie sur des sujets argentins relatifs à mon enfance, débutés il y a sept ou huit ans de cela. En outre, nous avons retenu d’autres éléments de travail inédits.

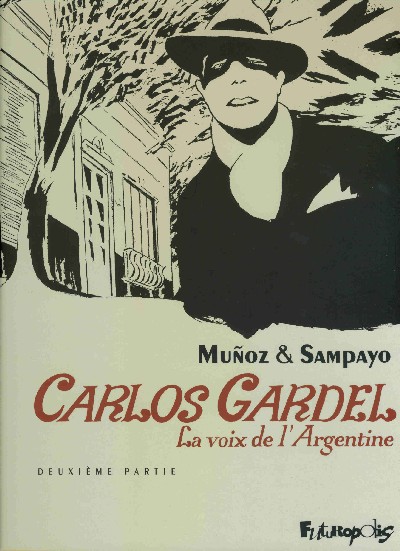

- Couverture de {Carlos Gardel, la voix de l’Argentine} T2

- © José Muñoz & Futuropolis.

L’Argentine revenant constamment dans votre conversation, quelle importance revêt pour vous le fait d’être un Porteño, un habitant de Buenos Aires ?

Je me suis rendu compte, en voyageant, au fil de la vie, que je suis le produit dérivé de la ville de Buenos Aires, de ses mythes, de ses richesses et de ses pauvretés, de ses rêves et de ses cauchemars. Je suis content d’avoir, sans exagérer, une liaison affective primordiale avec ma ville et le passé de ma ville. Comme je vous disais au préalable, le côté exotique de ma ville dans le passé me donne des dessins mentaux d’une richesse extrême. Je suis excité, dans le bon sens du mot, chaque fois que je me « jette » dans des dessins tournant autour des rêves de ma ville.

Votre complice Carlos Sampayo est également né à Buenos Aires. Il y a donc, je suppose, une sorte d’osmose à ce sujet entre vous ?

Oui. Nous sommes de quartiers différents. Je suis un peu de la Pampa et un peu de la ville. De Buenos Aires. Carlos Sampayo est plus urbain, du quartier de Flores. J’ai grandi à moitié dans la ville de Buenos Aires et à moitié dans la campagne, dans un endroit qui s’appelle Pilar, à soixante kilomètres de Buenos Aires. Dans mon enfance, il était presque perdu dans la Pampa. Ce qui fait que je suis un gamin de la « rive » de la ville, où la lumière finit et commence. Une autre fois : lumière et ombre. Je suis de cet endroit-là, où la lumière finit.

L’écrivain Roberto Arlt (1900-1942), inspiration d’importance d’Hugo Pratt durant sa période argentine, n’a-t-il pas été un auteur majeur de votre propre formation intellectuelle ?

Je l’ai connu autour de mes vingt ans, avec El Juguete rabioso (Le Jouet enragé, 1926) et d’autres de ses livres. C’est une ville de Buenos Aires désespérée et presque dostoïevskienne, marquée par le cosmopolitisme de l’immigration : la ville-pieuvre qui mange ses habitants. Avec un désespoir créatif extraordinaire néanmoins. On y trouve des thèmes narratifs comme ceux de la folie croissante d’un groupe ethnique mélangé hors de contrôle. Roberto Arlt, dont les parents étaient d’origine autrichienne, est né dans la ville. Il est mort très jeune. La ville de Buenos Aires, de la deuxième moitié des années 1920 jusqu’au début des années 1940, quand il est mort, il l’a dessinée avec des mots. Ce qui est un miracle !

Par ses origines germanisantes, il fait penser à Alfred Döblin et son Berlin Alexanderplatz, notamment par cette combinaison, comme dans El Juguete rabioso, entre l’argot et la littérature mainstream. Ici, en, l’occurrence, entre le lunfardo, l’argot des faubourgs de Buenos Aires, et l’espagnol plus conventionnel, castillan…

Et cette désespérance millénaire de l’Europe centrale, de la Mitteleuropa, des tribus germaniques : toutes ces différentes essences qui se sont mélangées dans ma ville et ont donné ce produit riche que l’on appelle le Porteño.

Revenons maintenant à votre parcours de dessinateur. Dans les années 1950, à Buenos Aires, vous avez été élève de l’École panaméricaine d’Art fondée par les frères Lipszyc, amis d’Hugo Pratt. Mais où vous avez plutôt suivi les cours d’Alberto Breccia, je crois ?

J’ai commencé en 1954. J’avais presque douze ans et j’insistais auprès de mon père pour suivre des cours de dessin. J’ai rejoint pour un apprentissage l’atelier du sculpteur Humberto Cerantonio, où je me suis formé notamment à l’histoire des arts et au théâtre de marionnettes, auprès de cet homme très émouvant aux illustrations mentales très riches et qui inclinait vers une sorte de religion laïque. Mais, avant cela, j’avais déjà suivi des cours par correspondance avec une école qui s’appelait l’Instituto agentino de Dibujos l’[Institut argentin de Dessins]. C’était un cours d’une année. Je l’avais effectué avant l’École panaméricaine d’Art. Nous habitions Pilar et, par la poste, je renvoyais le travail que l’on me donnait. Après, j’ai demandé à mon père de prendre des leçons personnelles avec les gens de l’École panaméricaine d’Art, plutôt Pratt d’ailleurs. Parce que j’avais commencé à être exposé au travail de Pratt quand j’avais dix ans et j’avais été conquis immédiatement par El Sargento Kirk. On arrive avec mon père à l’École panaméricaine d’Art, dans la calle [rue] Paraná, et la première chose vue alors, ce fut Pratt. Il s’agissait d’un appartement très minuscule, des petites chambres. Pratt était un peu nerveux, avec un groupe de jeunes autour de lui. Il disait des choses en s’excitant. Il était très bronzé, vêtu d’un pantalon de cavalier et de bottes hautes…

- {Gaucho viejo} (lavis de José Muñoz, 2008)

- Photo : © Florian Rubis, 2010.

Revenait-il d’une escapade en Patagonie ?

Je pense, parce qu’il n’était pas permis de monter à cheval dans le centre de la ville. Alors, il devait débarquer de Patagonie ou je ne sais pas ! Quoi qu’il en soit, j’ai été impressionné par la figure de cet homme, avec ses yeux bleus. Une force de la nature ! Justement, il finissait son année de professeur à l’École panaméricaine d’Art. Je n’ai donc pas eu l’occasion de suivre ses leçons directement. Mais l’enseignant qui lui a succédé, c’était Alberto Breccia. Je connaissais déjà son travail publié dans des revues du style de Patoruzito. J’ai donc eu le manque de chance d’arriver plutôt tard pour Pratt et la chance d’être là au commencement de l’année d’enseignement d’Alberto Breccia…

Hugo Pratt a été également important pour vous car, avant 1974, quand vous avez eu un passage à vide au niveau du dessin, il vous a remis sur les rails, en vous prodiguant ses conseils…

Vers 1962, 1963, 1964 déjà, il avait fait un retour en Argentine et avait dirigé le magazine Misterix, repris par l’éditeur Yago. Et il m’a appelé pour dessiner une histoire policière écrite par Eugenio Zappietro (alias Ray Collins) : Precinto 56. À propos des dessins demandés dans ce cadre, il m’avait dit : « Ça va bien ! », en tant que directeur artistique de la revue. J’ai travaillé là-dessus en 1964-1965. Il est parti au début de 1965 et le magazine, au début de 1966, a disparu. Mais, après, durant toute la deuxième moitié des années 1960, je suis rentré dans l’atelier de Francisco Solano López à nouveau, parce qu’il n’y avait pas de travail dans la bande dessinée que l’on peut dire créative. Pas de magazines. Pas d’industrie. Rien dans le bassin de Buenos Aires. Solano était retourné à Buenos Aires avec le projet de monter un grand atelier pour faire de la production pour les Anglais. Alors, de 1965 jusqu’à 1970, j’ai bossé comme assistant principal de Solano. On faisait quarante planches par mois pour les Anglais, pendant cinq ans. Donc, mon style s’est presque « solanisé ». Plus tôt, vers quatorze, quinze ou seize ans, j’avais travaillé avec Breccia. Ma famille avait des difficultés financières et j’avais besoin de gagner de l’argent rapidement. Lui et Pablo Pereyra ont su que Solano, qui faisait L’Éternaute, avait besoin d’un assistant et j’ai alors commencé à bosser avec Solano. Ensuite, j’ai illustré directement des récits d’Héctor G. Oesterheld pour sa maison d’édition : Frontera. Puis toute l’expérience de Frontera a disparu dans la détresse : à cause de la concurrence de la télévision, de la dictature, de l’inflation, du mauvais management industriel. Alors, il y a eu pour moi le retour à Misterix, avec Pratt. Après toute cette époque, je suis retourné bosser avec Solano. Mon style a plutôt commencé à être contaminé par des choses que l’on devait faire pour les Anglais. Puis, durant l’année 1973, où j’étais déjà en Europe, je suis venu à Paris. Pratt habitait au n°42, rue de Lancry. Il m’a reçu et il m’a dit : « Tu te rappelles de ce que tu faisais dans Misterix, avec Precinto 56 : c’est ça ton schéma. Tu faisais des choses intéressantes situées entre quelque chose proche de moi, de Will Gould, l’auteur de Red Barry, et Breccia. Tu avais fait quelques synthèses et ta personnalité était en train de naître dans ton travail. Tu dois retourner à cette case ! » Et il m’y a reconduit !

- Planche de {Carlos Gardel, la voix de l’Argentine} T2 -

- © José Muñoz & Futuropolis.

Avez-vous été influencé aussi, comme Hugo Pratt, dans sa quête continue de l’épure, tout au long de sa vie, par le dessinateur d’origine chilienne Jorge Pérez del Castillo ?

Ah ! Pratt aimait beaucoup Jorge Pérez del Castillo ! Il disait qu’il avait ouvert une fenêtre concernant l’épuration du trait. Ça, entre guillemets, c’est une compétition avec toi-même ! Quand je peux m’exprimer seulement avec un trait. Et Jorge Pérez del Castillo avait un trait qui pouvait dire trois milliards de choses ! Je l’ai connu personnellement. C’était un type très chaleureux, humble. Très Chilien, avec la chanson espagnole de la particularité de la langue chilienne, qui est très gracieuse. Lui et son frère, Arturo Pérez del Castillo, qui avait un style absolument contraire…

Le dessinateur de Randall the Killer, concocté avec Héctor G. Oesterheld…

Oui. Beaucoup de travail à la plume, de la grisaille, très photoréaliste. Mais un réalisme solide. Pas léger. Il rentrait dans le détail des visages avec la plume. Ils formaient une paire de dessinateurs très touchante, les deux frères Pérez del Castillo !

Vous avez déclaré : « Je suis un fils des taches de Pratt et de Breccia. » Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Oui ! Je suis un tachiste figuratif. C’est grâce à eux que je possède les outils principaux pour évoluer et tolérer la vie, à l’aide des jouets qu’ils m’ont donnés. Ça, c’est une dette impayable ! [Rires.]

- Œuvres en couleurs de José Muñoz exposées à la galerie Martel

- Photo : © Florian Rubis, 2010.

Alberto Breccia, comment était-il comme professeur ?

Sérieux. Exigeant… Nous, ses élèves, étions un sacré mélange. J’avais douze ans. J’étais le plus petit. Mais, dans la même classe, il y avait des garçons de trente ans. J’étais un des petits. On se moquait régulièrement de moi. Dans les relations de groupe viriles, le plus petit doit faire le café, tolérer les excès. Alors, c’était difficile des fois. Et Breccia, quand il trouvait que le divertissement était en train de tomber dans un délire non productif, il disait : « Venez ici travailler ! Parce que vous payez et le père de Muñoz paie pour ça. Alors, laissez-le travailler ! » Il était sévère, mais juste. Il disait des choses concernant le blanc et noir, les dessins, rapportés aux carrés des échecs. Il nous donnait aussi des impressions très fortes qui nous restaient au fond de la tête : « Ombre-lumière, blanc-noir, blanc-noir. » Il nous a donnés beaucoup de choses.

Je me passionne de longue date pour l’œuvre d’Héctor G. Oesterheld, avec lequel vous avez collaboré un moment aux Éditions Frontera. Pouvez-vous me parler davantage de lui ?

Quand j’ai commencé à l’École panaméricaine d’Art, c’était le zénith du magazine Misterix, en 1954, 1955, 1956. Après, Oesterheld a pris de l’importance et développé un désir d’indépendance. Avec Cesare Civita, patron d’origine italienne de l’Editorial Abril, éditeur de Misterix, qui avait fait venir Pratt et ses amis de la revue vénitienne de leurs débuts, l’As de Pique, en Argentine, ils ont collaboré. Puis, comme un développement naturel, Oesterheld a mesuré l’impact du travail accompli avec Pratt, Solano López et d’autres dessinateurs. Il a commencé à se diriger vers une entreprise indépendante en 1956-1957. À ce moment, j’étais l’assistant de Solano. J’apportais L’Éternaute au bureau central et tout le monde avait entre trente-cinq et quarante ans, même les maîtres parmi les dessinateurs. Solano avait trente-deux, trente-trois ans quand j’ai bossé avec lui, pas plus. Alors, j’ai montré mes petits dessins à Oesterheld. Ensuite, quand j’ai eu dix-sept ans, il m’a donné une histoire de cinq planches sur la Deuxième Guerre mondiale, dans une petite île…

C’est donc là que vous avez repris Ernie Pike ?

C’était un Ernie Pike. Le premier que j’ai dessiné était une histoire de francs-tireurs japonais cachés dans la jungle et j’ai été très prattien un moment… Non, en fait, la toute première histoire était située en Europe, en Belgique, je pense, avec des maquisards… Ou en France. C’était en 1957-1958.

Parallèlement, Hugo Pratt devait aussi continuer alors à illustrer la série ?

Oui, Pratt faisait Ernie Pike. Mais Solano également faisait Ernie Pike et Les Cahiers rouges d’Ernie Pike : des histoires pour les petits gamins. Et d’autres dessinateurs encore.

- Fred, dessinateur de {Philémon}, et José Muñoz, lors du vernissage de l’exposition à la galerie Martel (14 janvier 2010)

- Photo : © Florian Rubis, 2010.

J’imagine aisément quelle devait être la richesse des échanges intellectuels entre Oesterheld et Pratt. Un type très cultivé comme Oesterheld, certes Sud-Américain, mais très britannique dans ses influences – il est très wellsien dans L’Éternaute, par exemple –, devait beaucoup plaire à ce dernier…

Ce sont les produits que Buenos Aires a donnés ! J’aime employer l’expression de produit dérivé… Je la place toujours dans la conversation. Car l’on doit reconnaître que l’on est fils de. Qu’on a engendré d’autres fils, mais que l’on est fils de. La lignée n’a pas commencé avec nous. Le dessinateur, il vient du fond du passé, comme dans d’autres disciplines… Je n’ai pas assisté à leurs échanges intellectuels, mais Pratt m’a raconté, et Oesterheld aussi. Hugo a donné à Oesterheld tout le côté exotique, aventurier. La vie d’Hugo, déjà, dans sa jeunesse, son adolescence : c’était comme une histoire d’Oesterheld… Solano m’a raconté qu’Oesterheld et Pratt se voyaient très souvent. Parce que Pratt n’habitait pas très loin… Pratt et Oesterheld étaient voisins… Pratt mangeait presque tous les jours chez Oesterheld et je crois qu’ils parlaient beaucoup. Pratt a donc fait écouter à Oesterheld la juste musique pour l’exciter et lui donner des envies narratives. Ce qui pourrait donner de Pratt l’image d’un disc-jockey… [Rires.] Solano me disait que Pratt exprimait le désir de faire ça ou ça, ou ça ou ça. Et, d’une certaine façon, ils se sont guidés, l’un l’autre. C’était une collaboration… Une autre chose : le conflit entre eux a éclaté ensuite, est venu à la surface. Parce que Pratt faisait de longues séquences silencieuses. Il estimait nécessaire de le faire… Oesterheld, au-delà de son talent et de la bonté de son écriture, n’était pas toujours derrière le dessinateur : il laissait les gens travailler. C’était une autre démonstration de son intelligence. Parce qu’il y a des gens qui croient guider le dessinateur comme un bras. C’est idiot ! Laissez-moi tranquille !… Donc, le différend entre eux est intervenu plus tard, pour des raisons économiques, liées à la fondation de la maison d’édition Frontera comme une coopérative, au début. Et, après, le mot coopérative a disparu. Alors c’est devenu un malentendu. Je ne connais pas les détails. Mais ce fut, comme on dit, une équivoque… Il y avait aussi un problème d’ego. Oesterheld disait : « Pratt a fait beaucoup de séquences muettes que je n’avais pas écrites ! On doit aussi parler des séquences muettes que je lui avais suggérées et qu’il n’a pas faites ! » C’était un différend entre créateurs...

![]()

En médaillon : portrait de José Muñoz © Florian Rubis, 2010.

Exposition José Muñoz. Galerie Martel - 17, rue Martel 75010 Paris. Du 15 janvier au 24 février 2010, du mardi au samedi, de 14 h 30 à 19 h.

Carlos Gardel, la voix de l’Argentine (Deuxième partie) – Par Carlos Sampayo & José Muñoz – Futuropolis – 56 pages, 16 euros

Commander ce livre chez Amazon

Pour plus de détails sur Hugo Pratt et la bande dessinée argentine : Florian Rubis, Hugo Pratt ou le sens de la fable (Éditions Belin).

(par Florian Rubis)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Derniers commentaires

→ plus de commentaires